腰で呼吸をすること

みなさんは、普段から深呼吸をされていますか?

私はなるべく意識しようとしていますが、最近、より深くお腹から声を出すにはと調べていました。

なので今日は簡単に呼吸のお話です。

「腰で息をする」

という表現があります。

ベテランの演歌歌手の方や長く演劇をされている方なども、声を出すときの呼吸についてこう言われるそうです。

「息を吸うとき、お腹じゃなくて腰の筋肉を膨らませるんです」

お腹だけを意識するのではなくて、息を腰に入れるイメージで吸いこみます。

すると、呼気にあわせて腰の筋肉が大きく膨らみ、より強く長く声が出るそうです。

単にお腹を膨らませる呼吸ではなく、腰が膨らむ呼吸をする。

実際にどういう事なのでしょうか。

実は呼吸をする際には、お腹側の筋肉だけではなく背中側の筋肉も動いています。

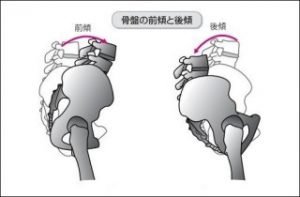

息を吸うとき骨盤は後傾し、また息を吐くときには骨盤は前傾します。

この骨盤の動きには、背中側にある腰方形筋という筋肉も関係してきます。

腰方形筋がしっかり伸び縮みすると骨盤の動きも大きくなるんです。

骨盤が動くと、その分入る息の量も多くなりますね。

また、この筋肉は横隔膜を動かす筋肉でもあります。

腰方形筋がしっかり伸びてしっかり縮むと、その分横隔膜の動きも大きくなり呼吸が深く大きくなるんです。

骨盤を動かす呼吸をする。

腰で息をするって、こういうことですね。

単に腹式呼吸だからといってお腹を意識的に膨らませることを考えてしまうと、骨盤はうまく動いてくれません。

お腹の中心を意識しながらも腰全体が膨らむイメージで呼吸をすると、自然にお腹も膨らむ深い呼吸になります。

立った状態の方が、骨盤の動きが大きくなるのでおすすめです。

気がついた時に、数分やってみるだけで呼吸が変わってくると思います。

ぜひ、日常の合間の深呼吸として取り入れてみてくださいね!

●・○・●・○・●・○・●・○・●・○

整体治療室CORAIL

TEL:080-8327-6580

□公式LINEアカウント 「@zlv3449f」で検索

□エキテン http://www.ekiten.jp/shop_6061193/

□Facebook https://www.facebook.com/corail.810/

□Twitter https://twitter.com/corail_kobe

いいね!、シェアをぜひお願いします

●・○・●・○・●・○・●・○・●・○